親子で発電、楽しかったよ!

2011年8月27日(土)

城山公民館別館 蔵春閣ホールにて

「親子で発電 体験教室」を開催しました。

7家族24名が参加。

みんなでわいわい、体験しながら、電気のしくみを勉強しました。

◆講師は、電気工事士の小田切隆一さん

◆みんなで力を合わせて、白熱電球を手回し発電

◆「レモン電池」ふしぎだな

◆自転車発電は大人気!

4WのLEDランプは軽い力で点灯。

60Wの白熱電球に切り換えると自転車のペダルが重たくなります。

◆お母さんも発電がんばりました!

◆電球を点けるのと、ラジオを鳴らすのでは、

どちらがペダルが重たいかを比べました。

◆長野県の省エネアドバイザー 水上さんのご協力で

おもしろ発電グッズや、省エネクイズ、省エネすごろくで遊びました。

楽しかった「親子で発電 体験教室」。

さらにバージョンアップして、また開催しようと思います。

小田切先生、よろしくお願いします。(笑)

ところで、女の子より男の子のほうが

電気や機械が好きな子が多いのは何故なんでしょうね?

(書いた人:小田切奈々子)

城山公民館別館 蔵春閣ホールにて

「親子で発電 体験教室」を開催しました。

7家族24名が参加。

みんなでわいわい、体験しながら、電気のしくみを勉強しました。

◆講師は、電気工事士の小田切隆一さん

◆みんなで力を合わせて、白熱電球を手回し発電

◆「レモン電池」ふしぎだな

◆自転車発電は大人気!

4WのLEDランプは軽い力で点灯。

60Wの白熱電球に切り換えると自転車のペダルが重たくなります。

◆お母さんも発電がんばりました!

◆電球を点けるのと、ラジオを鳴らすのでは、

どちらがペダルが重たいかを比べました。

◆長野県の省エネアドバイザー 水上さんのご協力で

おもしろ発電グッズや、省エネクイズ、省エネすごろくで遊びました。

楽しかった「親子で発電 体験教室」。

さらにバージョンアップして、また開催しようと思います。

小田切先生、よろしくお願いします。(笑)

ところで、女の子より男の子のほうが

電気や機械が好きな子が多いのは何故なんでしょうね?

(書いた人:小田切奈々子)

Posted by エネルギー研究会 at

◆2011年09月06日12:59

│これまでのエネ研

小市の「じろうやま」で火を焚き、踊った

これからの"エネルギー"について、話そう。

もん研分科会エネルギー研究会 その11【屋外編】

『やまで火を焚き、踊る』

2011年7月2日(土)

国道19号を右折して山道をしばらく走ると、左に開けた場所がありました。

キャンプ場には見えないけど、

「ここはキャンプ場です」と言われればそう思えなくはない。

駐車した場所から火を焚く場所の間には川が流れていて、

ちょっとスリリングな木の橋が架かっています。

二郎さんが管理している山なので「じろうやま」と名づけました。

ここに大人と子供合わせて30人弱が出たり入ったりしながらこの日を過ごしました。

「じろうやま」でやったこと

・おしゃべり

・かまどに木を入れる

・アルミホイルに包んださつま芋・とうもろこしを焼いて食べる

・持ち寄った料理を食べる

・やきとりを焼く人、食べる人

・ビールを飲む

・お釜でご飯を炊く・食べる(おいしかった)

・薪割り

・川遊び

・川でビール、スイカを冷やす

・草むらで用を足す

・かまどの周りで輪になってフォークダンス などなど

暗くなり、たいまつで明かりをとっていたけれど、途中でガスのランタンが登場。

そのとき明るくてほっとしたのと同時に闇が深くなったような気がしました。

今度は「火を起こす」事がしてみたいです。

毎週火曜日の夕方はキャンプファイヤーの日だそうです。

気になる方は是非行ってみて下さい。

きっと行く度にどこかが変化している、そんな場所だと思います。

(ひさえ)

もん研分科会エネルギー研究会 その11【屋外編】

『やまで火を焚き、踊る』

2011年7月2日(土)

国道19号を右折して山道をしばらく走ると、左に開けた場所がありました。

キャンプ場には見えないけど、

「ここはキャンプ場です」と言われればそう思えなくはない。

駐車した場所から火を焚く場所の間には川が流れていて、

ちょっとスリリングな木の橋が架かっています。

二郎さんが管理している山なので「じろうやま」と名づけました。

ここに大人と子供合わせて30人弱が出たり入ったりしながらこの日を過ごしました。

「じろうやま」でやったこと

・おしゃべり

・かまどに木を入れる

・アルミホイルに包んださつま芋・とうもろこしを焼いて食べる

・持ち寄った料理を食べる

・やきとりを焼く人、食べる人

・ビールを飲む

・お釜でご飯を炊く・食べる(おいしかった)

・薪割り

・川遊び

・川でビール、スイカを冷やす

・草むらで用を足す

・かまどの周りで輪になってフォークダンス などなど

暗くなり、たいまつで明かりをとっていたけれど、途中でガスのランタンが登場。

そのとき明るくてほっとしたのと同時に闇が深くなったような気がしました。

今度は「火を起こす」事がしてみたいです。

毎週火曜日の夕方はキャンプファイヤーの日だそうです。

気になる方は是非行ってみて下さい。

きっと行く度にどこかが変化している、そんな場所だと思います。

(ひさえ)

Posted by エネルギー研究会 at

◆2011年07月14日11:36

│これまでのエネ研

エネ研その10 「ホピの予言」&ライブ 2011.6.21

2011年6月21日(火)

もんぜん研究会分科会 エネルギー研究会 Vol.10

映画「ホピの予言」上映とピアノ語りの夜

~手作りろうそくの灯りで

(会場:ネオンホール)

映画「ホピの予言」上映会を開催しました。

参加者は40名ほど。

エネ研初参加の方もたくさんいらっしゃいました。

「ホピの予言」は1986年に公開された古い記録映画ですが

今だからこそ見ておきたい映画だと思い

夏至の前日にみんなで見る会を設けました。

いのちのつながりや、大地とのつながり

失われた循環や調和を取り戻し

よりバランスのとれた生き方を選ぶこと。

ホピからのメッセージを受け止め、

秋元紗智子さんの透明な感じのピアノと歌で癒され、

一瞬、時空を超えて、自分が透明になったような気がした夜でした。

3.11の日本の震災と原発事故後、

世界中で「ホピの予言」への関心が再び高まっているそうです。

(オタギリナナコ)

「日本へそして世界へ~ホピ族からのメッセージ」

もんぜん研究会分科会 エネルギー研究会 Vol.10

映画「ホピの予言」上映とピアノ語りの夜

~手作りろうそくの灯りで

(会場:ネオンホール)

映画「ホピの予言」上映会を開催しました。

参加者は40名ほど。

エネ研初参加の方もたくさんいらっしゃいました。

「ホピの予言」は1986年に公開された古い記録映画ですが

今だからこそ見ておきたい映画だと思い

夏至の前日にみんなで見る会を設けました。

いのちのつながりや、大地とのつながり

失われた循環や調和を取り戻し

よりバランスのとれた生き方を選ぶこと。

ホピからのメッセージを受け止め、

秋元紗智子さんの透明な感じのピアノと歌で癒され、

一瞬、時空を超えて、自分が透明になったような気がした夜でした。

3.11の日本の震災と原発事故後、

世界中で「ホピの予言」への関心が再び高まっているそうです。

(オタギリナナコ)

「日本へそして世界へ~ホピ族からのメッセージ」

Posted by エネルギー研究会 at

◆2011年06月24日17:36

│これまでのエネ研

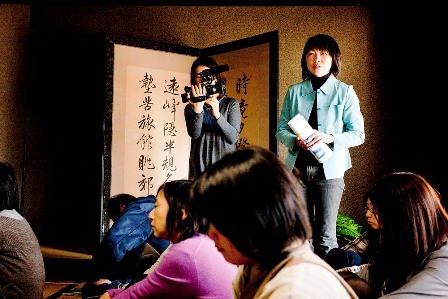

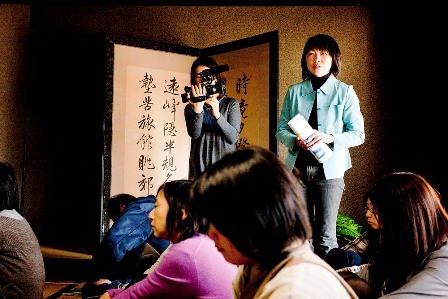

エネ研その8「お母さんの会」 2011.6.9

2011年6月9日(木)

もんぜん研究会分科会 エネルギー研究会 Vol.8

「お母さんの会」三回目

(会場:ナノグラフィカ)

放射能のこと、これからのエネルギーのこと

気になるけれど子育てが忙しくて、なかなか情報を得られないお母さんや

信頼できる情報を欲しているお母さんが

毎回集まってお話を聞きあう会です。

この日のお母さんの会では

「野菜や加工品のベクレル表示をしてほしい」

「給食に使われている食材の産地が心配」

「魚や牛乳を食べないようにしているが、カルシウムを

どう補えばよいのか?」

「子どもを外で遊ばせられない」

「学校のプールは大丈夫か?」

という、放射能汚染に関する話と

「これから自然エネルギーは普及するのか?」

「自宅で太陽光発電してみたい」

「エネルギー問題で、今私たちができることは何?」

「暮らしの中で電気への依存度を下げる方法」

という、エネルギーに関する話題が挙がりました。

第一回目から参加している方から

「悶々とした気持ちを話せる場所ができて、だいぶ冷静になれた」

というご感想をいただきました。

もう3月11日以前には戻れません。

まだまだ不安な状況は続きますが、これからのことを考えなくては・・・。

溢れかえる情報を読み取る力をつけること

信頼できる情報源を得ること

エネルギーについて学ぶことは

暮らしやいのちを守ることにつながっていると思います。

(オタギリナナコ)

もんぜん研究会分科会 エネルギー研究会 Vol.8

「お母さんの会」三回目

(会場:ナノグラフィカ)

放射能のこと、これからのエネルギーのこと

気になるけれど子育てが忙しくて、なかなか情報を得られないお母さんや

信頼できる情報を欲しているお母さんが

毎回集まってお話を聞きあう会です。

この日のお母さんの会では

「野菜や加工品のベクレル表示をしてほしい」

「給食に使われている食材の産地が心配」

「魚や牛乳を食べないようにしているが、カルシウムを

どう補えばよいのか?」

「子どもを外で遊ばせられない」

「学校のプールは大丈夫か?」

という、放射能汚染に関する話と

「これから自然エネルギーは普及するのか?」

「自宅で太陽光発電してみたい」

「エネルギー問題で、今私たちができることは何?」

「暮らしの中で電気への依存度を下げる方法」

という、エネルギーに関する話題が挙がりました。

第一回目から参加している方から

「悶々とした気持ちを話せる場所ができて、だいぶ冷静になれた」

というご感想をいただきました。

もう3月11日以前には戻れません。

まだまだ不安な状況は続きますが、これからのことを考えなくては・・・。

溢れかえる情報を読み取る力をつけること

信頼できる情報源を得ること

エネルギーについて学ぶことは

暮らしやいのちを守ることにつながっていると思います。

(オタギリナナコ)

Posted by エネルギー研究会 at

◆2011年06月14日12:18

│これまでのエネ研

エネ研その9「エコキュートのひみつ」 2011.6.6

2011年6月6日(月) エネ研 Vol.9

「オール電化にする?しない?知っておきたいエコキュートのひみつ」

(会場:ネオンホール)

某太陽パネル販売店で営業の仕事をしていたOさんから

オール電化のしくみ、メリット、デメリットについて

営業現場での体験を交えながらのお話を伺いました。

参加者されたみなさんは、

オール電化について以下のような関心やイメージを持っていました。

「オール電化の集合住宅に住んでいるが、計画停電や災害時の停電が心配」

「オール電化住宅が増えると、原発も増えるのでは?」

「エコキュートは電気で熱をつくるけど、効率が悪いのでは?」

「IHの電磁波がこわいけど、大丈夫なの?」

「太陽光パネル&オール電化の設置コストは?助成金は?」

「太陽光パネルを設置したいけれど、オール電化にはしたくない」

「太陽光パネルの耐用年数や自家発電(オフグリッド)の可能性は?」

以下、Oさんのお話を聞いた参加者のひとり、Hさんのレポートです。

「オール電化」は、経済メリットをうたって夜の電力使用量を増やすことで、

昼のピークとの差を縮め、「原子力発電による電力の安定供給」を図ろうとしている

よく考えられたしくみでした。

でもこれからの時代は、

昼の電力をたくさん使っている企業が昼のピークを下げるしくみ

をつくって欲しいなーと思います。

貴重なお話を聞かせてくださったOさん、ありがとうございました。

(オタギリナナコ)

「オール電化にする?しない?知っておきたいエコキュートのひみつ」

(会場:ネオンホール)

某太陽パネル販売店で営業の仕事をしていたOさんから

オール電化のしくみ、メリット、デメリットについて

営業現場での体験を交えながらのお話を伺いました。

参加者されたみなさんは、

オール電化について以下のような関心やイメージを持っていました。

「オール電化の集合住宅に住んでいるが、計画停電や災害時の停電が心配」

「オール電化住宅が増えると、原発も増えるのでは?」

「エコキュートは電気で熱をつくるけど、効率が悪いのでは?」

「IHの電磁波がこわいけど、大丈夫なの?」

「太陽光パネル&オール電化の設置コストは?助成金は?」

「太陽光パネルを設置したいけれど、オール電化にはしたくない」

「太陽光パネルの耐用年数や自家発電(オフグリッド)の可能性は?」

以下、Oさんのお話を聞いた参加者のひとり、Hさんのレポートです。

「太陽光パネル」の導入をするとき

「エコキュート」と「オール電化」も一緒におススメする話。

この三つが揃うと、とても「エコ」(エコってなんだ!?)なイメージがするが・・・。

Oさんの話を聞いて、私が理解出来たこと。

●光熱費の大半は「給湯代」が占めている

●「エコキュート」は「夜間電力」を使用した「給湯装置」

●電気は熱を作り出すのが苦手(大量に必要とする)

●電気での「給湯」は非効率、電気使用量は増大

●「深夜料金(昼の1/3)」を使うので電気代は安い

●「深夜料金」の時間帯に他の家電も使うとお得(洗濯機・炊飯器など)

●電力会社は原子力発電所で余ってしまう「夜間電力」を家庭で使用してもらえて助かる

●「オール電化」で単純に電気使用量が増える

●「エコキュート」の設置が増えると夜間に電気を使用する家庭が増え、

昼間の電気需要は主に企業となる

●夜の使用量が増えると、一日の電気使用量が波形から直線(昼夜通して一定の使用量)に近づく

●原子力発電所は一定量の発電しかできないので、そうなれば好都合

●「太陽光パネル」で発電した電気は自宅で使用せずに電力会社に売る家庭がほとんど

●買い取った電力会社は、それを支出として処理する

●電力会社は「支出の3.5%を収入にできる」ので支出の増加分は私達の電気料金に加算される

●ちなみに「太陽光パネル」があれば停電になっても大丈夫!・・・ではないらしい

(10~15A程度の電力はつくれる。ただし、昼間のみ。お天気にもよる。)

●原子力発電所は、余る「夜間電力」を消費する為に併せて揚水発電所を建設してきた

●この建設費用を「深夜料金」の値下げに使用して、

家庭が「夜間電力」を消費する仕組みを作った。

ゆえに、(機能の便利さは別として)光熱費は節約されるが、

電気量の節約にはなってないどころか電気料金の値上げや

原発維持の片棒をかついでいる一面もある。

話を聞いていて思った事は。。。

「もうこれ以上電気を使う道具はいらない」

「安いから・安くなるから買うでいいの?」

「元を取りたい気持ちの善し悪し」

でした。

「オール電化」は、経済メリットをうたって夜の電力使用量を増やすことで、

昼のピークとの差を縮め、「原子力発電による電力の安定供給」を図ろうとしている

よく考えられたしくみでした。

でもこれからの時代は、

昼の電力をたくさん使っている企業が昼のピークを下げるしくみ

をつくって欲しいなーと思います。

貴重なお話を聞かせてくださったOさん、ありがとうございました。

(オタギリナナコ)

Posted by エネルギー研究会 at

◆2011年06月14日09:05

│これまでのエネ研

エネ研その7@ネオンホール 2011.5.24

2011年5月24日(火) エネ研 Vol.7

「若槻で自家発電している『鎌倉庭園』って、どんなところ?」

(会場:ネオンホール)

この日は30名ほどの方がお集まりいただきました。

ゲストのおひとりは

若槻に庭園をつくり、自家発電している鎌倉さん(66歳)。

型にはまることを嫌った破天荒なツワモノ。

その自由な発想(妄想?)とさまざまな失敗談、

行政や中部電力との百戦錬磨の闘いの話に圧倒されました。

県庁からは、

地球温暖化対策課の若きエリート2名(室賀さん、春日さん)が

「自然エネルギーによる新しい公共」について説明してくださいました。

「エネルギーのつくり方、使い方を変えたい」という強い想いで

実践を重ねている鎌倉さんと

長野県の新公共事業として、枠組みから構築しようとしている行政。

これからはどちらの力も必要だと思います。

エネルギーの地産地消について話し合うと

最後はエネルギーの話にとどまらず、

個人の生き方や価値観、

コミュニティや社会システムのあり方に広がります。

貴重な学びの機会に感謝です。

(オタギリナナコ)

「若槻で自家発電している『鎌倉庭園』って、どんなところ?」

(会場:ネオンホール)

この日は30名ほどの方がお集まりいただきました。

ゲストのおひとりは

若槻に庭園をつくり、自家発電している鎌倉さん(66歳)。

型にはまることを嫌った破天荒なツワモノ。

その自由な発想(妄想?)とさまざまな失敗談、

行政や中部電力との百戦錬磨の闘いの話に圧倒されました。

県庁からは、

地球温暖化対策課の若きエリート2名(室賀さん、春日さん)が

「自然エネルギーによる新しい公共」について説明してくださいました。

「エネルギーのつくり方、使い方を変えたい」という強い想いで

実践を重ねている鎌倉さんと

長野県の新公共事業として、枠組みから構築しようとしている行政。

これからはどちらの力も必要だと思います。

エネルギーの地産地消について話し合うと

最後はエネルギーの話にとどまらず、

個人の生き方や価値観、

コミュニティや社会システムのあり方に広がります。

貴重な学びの機会に感謝です。

(オタギリナナコ)

Posted by エネルギー研究会 at

◆2011年06月12日00:00

│これまでのエネ研

権堂のネオンホールでエネ研 2011.4.28

2011年4月28日(木)

自然エネルギー先進国の取組み~ヨーロッパから~

権堂のライブハウス/小劇場/フリースペース「ネオンホール」で

エネルギー研究会を開催しました。

昼の部

夜の部

スウェーデンは、1980年に国民投票が行われ

2010年までに原子力全廃を決議しました。

まだ、原子力全廃には至っていませんが、社会のしくみは着実に変化して

「2021年までに、原子力や化石燃料に依存しない持続可能な社会を築こう!」と

風力やバイオマスなど、地域レベルで、きめ細かなエネルギー事業が展開されています。

ドイツでは、3月11日のフクシマ原発事故後すぐに

原発17基のうちの8基を止めました。

ドイツの4都市で原発廃止を求める25万人のデモが起き

地方選挙で原発推進派だった与党連合が大敗して

メルケル首相はエネルギー政策閣僚会議を開き

「原発をできるだけ早く廃止し、自然エネルギーに移行する」と発表しました。

スウェーデンもドイツも、電力は自由化されていて

風力、小水力、地熱、バイオマス、太陽光、原子力、火力など

誰もが「使いたい電気」を選ぶことができます。

日本で「持続可能なエネルギー」の話題になると

「風力がいいの、それとも太陽光?それともバイオマス?」とか

「自然エネルギーを安定供給するのは難しいのでは?」とか

つい方法論や、技術論の話に陥りがちですが

この日のエネ研@ネオンホールでは、とても自由で幅の広い意見交換ができました。

* * * * *

エネルギー問題は、「どのように発電するか」という技術論ではなく

「この先どのような社会を築きたいのか」という社会科学の視点で考えるもの。

まずは、電気を選べるようになれば、

エネルギー問題に無関心な人も関心を向けざるを得なくなる。

国や電力会社に任せたままだったエネルギー政策を

自分たちのものにするには、暮らしの視点で発想していくことが不可欠。

その地域で暮らす人、ひとりひとりが

他人とのかかわりの中で、得意なことを責任を持ってやっていく。

昔からの言い伝えに耳をかたむけることも大切。

都会だけでは成り立たない。都会に農村や森を持ち込む。

原発なくても電気は足りているが、

それを言うとせっかくの節電意識に水を差してしまわないか?

今、日本で脱原発の国民投票を行ったらどうなるか?

長年、反原発運動をしていた人は「少数派意識」を変えたほうが良い。

今度のエネ研では、生ゴミを集めてバイオガスを出す実験をしよう!

* * * * *

さまざなま角度から挙がった「次の一歩」につながる意見。

エネ研終了後も、会話は途絶えることなく

ネオンホールの夜は更けていきました。

ネオンのスタッフ ナツミちゃんのまっすぐな感想もぜひ読んでみてください。

エネ研@ネオンホールは、月1回ペースで定例化します。

書いた人:オタギリナナコ

自然エネルギー先進国の取組み~ヨーロッパから~

権堂のライブハウス/小劇場/フリースペース「ネオンホール」で

エネルギー研究会を開催しました。

昼の部

夜の部

スウェーデンは、1980年に国民投票が行われ

2010年までに原子力全廃を決議しました。

まだ、原子力全廃には至っていませんが、社会のしくみは着実に変化して

「2021年までに、原子力や化石燃料に依存しない持続可能な社会を築こう!」と

風力やバイオマスなど、地域レベルで、きめ細かなエネルギー事業が展開されています。

ドイツでは、3月11日のフクシマ原発事故後すぐに

原発17基のうちの8基を止めました。

ドイツの4都市で原発廃止を求める25万人のデモが起き

地方選挙で原発推進派だった与党連合が大敗して

メルケル首相はエネルギー政策閣僚会議を開き

「原発をできるだけ早く廃止し、自然エネルギーに移行する」と発表しました。

スウェーデンもドイツも、電力は自由化されていて

風力、小水力、地熱、バイオマス、太陽光、原子力、火力など

誰もが「使いたい電気」を選ぶことができます。

日本で「持続可能なエネルギー」の話題になると

「風力がいいの、それとも太陽光?それともバイオマス?」とか

「自然エネルギーを安定供給するのは難しいのでは?」とか

つい方法論や、技術論の話に陥りがちですが

この日のエネ研@ネオンホールでは、とても自由で幅の広い意見交換ができました。

* * * * *

エネルギー問題は、「どのように発電するか」という技術論ではなく

「この先どのような社会を築きたいのか」という社会科学の視点で考えるもの。

まずは、電気を選べるようになれば、

エネルギー問題に無関心な人も関心を向けざるを得なくなる。

国や電力会社に任せたままだったエネルギー政策を

自分たちのものにするには、暮らしの視点で発想していくことが不可欠。

その地域で暮らす人、ひとりひとりが

他人とのかかわりの中で、得意なことを責任を持ってやっていく。

昔からの言い伝えに耳をかたむけることも大切。

都会だけでは成り立たない。都会に農村や森を持ち込む。

原発なくても電気は足りているが、

それを言うとせっかくの節電意識に水を差してしまわないか?

今、日本で脱原発の国民投票を行ったらどうなるか?

長年、反原発運動をしていた人は「少数派意識」を変えたほうが良い。

今度のエネ研では、生ゴミを集めてバイオガスを出す実験をしよう!

* * * * *

さまざなま角度から挙がった「次の一歩」につながる意見。

エネ研終了後も、会話は途絶えることなく

ネオンホールの夜は更けていきました。

ネオンのスタッフ ナツミちゃんのまっすぐな感想もぜひ読んでみてください。

エネ研@ネオンホールは、月1回ペースで定例化します。

書いた人:オタギリナナコ

Posted by エネルギー研究会 at

◆2011年05月01日16:24

│これまでのエネ研

お母さんの会を開きました 2011.4.14

2011年4月14日(木)

お母さんの会

西之門のナノグラフィカ喫茶室に

小さなお子さんを育児中のおかあさんたちが集まりました。

ひとりで不安な気持ちを抱えてしまっているお母さんたちの話を聞き

分かる範囲で質問に答える会です。

「子どもの将来はどうなるのか?とにかく不安。」

「放射能で給食が心配。使用している食材の産地を学校に聞きたいが

なかなか聞く勇気がない」

「3.11の事故の後、ずっと胸が重苦しくて辛い」

「放射能から身を守るために、どこまでやればいいのか?

気にかけるとキリがなくなるが、やらないと不安。

『こうすれば大丈夫』という具体的なことを言ってもらいたい」

「電気に頼った暮らしをしている。

この先、電気が使えなくなると困る。」

「原子力をやめたらどうなるのか?

新しいエネルギーって何なのかを知りたい」

・・・参加されたお母さんたちの声です。

子どもの「いのち」を最優先に考えるお母さんたちが

日本のエネルギー政策について自分の考えを持ち、

自分の言葉で語りだしたら、この国は大きく変わると思いました。

おかあさんの会は今後も定期的に続けていく予定です。

お母さんの会

西之門のナノグラフィカ喫茶室に

小さなお子さんを育児中のおかあさんたちが集まりました。

ひとりで不安な気持ちを抱えてしまっているお母さんたちの話を聞き

分かる範囲で質問に答える会です。

「子どもの将来はどうなるのか?とにかく不安。」

「放射能で給食が心配。使用している食材の産地を学校に聞きたいが

なかなか聞く勇気がない」

「3.11の事故の後、ずっと胸が重苦しくて辛い」

「放射能から身を守るために、どこまでやればいいのか?

気にかけるとキリがなくなるが、やらないと不安。

『こうすれば大丈夫』という具体的なことを言ってもらいたい」

「電気に頼った暮らしをしている。

この先、電気が使えなくなると困る。」

「原子力をやめたらどうなるのか?

新しいエネルギーって何なのかを知りたい」

・・・参加されたお母さんたちの声です。

子どもの「いのち」を最優先に考えるお母さんたちが

日本のエネルギー政策について自分の考えを持ち、

自分の言葉で語りだしたら、この国は大きく変わると思いました。

おかあさんの会は今後も定期的に続けていく予定です。

Posted by エネルギー研究会 at

◆2011年04月16日15:51

│これまでのエネ研

里島水力発電所に行ってみた

2011年4月9日(土)

中部電力 里島水力発電所の見学会を実施しました。

20名余りの方が参加。

日ごろは利用者と直接接する機会が少ない中部電力の皆さんですが

この日は参加者からのたくさんの質問に、懸命に答えてくださいました。

質問に答える顔がとてもうれしそうでした。

昭和初期から自然の恵みである裾花川の流れを利用して

ず~っと働き続けている小さな小さな発電所に

そこまで来ている「未来」を感じた1日でした。

【中部電力 里島水力発電所】

長野市大字西長野字里島704-1

昭和11年に当時の長野電燈株式会社が建設

最大発電出力: 3500Kw

取水河川: 信濃川水系裾花川

発電方式: 水路式

水車: 立軸フランシス水車 2030Kw 2台

発電機: 2100キロボルトアンペア 2台

中部電力 里島水力発電所の見学会を実施しました。

20名余りの方が参加。

日ごろは利用者と直接接する機会が少ない中部電力の皆さんですが

この日は参加者からのたくさんの質問に、懸命に答えてくださいました。

質問に答える顔がとてもうれしそうでした。

昭和初期から自然の恵みである裾花川の流れを利用して

ず~っと働き続けている小さな小さな発電所に

そこまで来ている「未来」を感じた1日でした。

【中部電力 里島水力発電所】

長野市大字西長野字里島704-1

昭和11年に当時の長野電燈株式会社が建設

最大発電出力: 3500Kw

取水河川: 信濃川水系裾花川

発電方式: 水路式

水車: 立軸フランシス水車 2030Kw 2台

発電機: 2100キロボルトアンペア 2台

Posted by エネルギー研究会 at

◆2011年04月11日15:10

│これまでのエネ研

第1回目のエネルギー研究会

2011年4月6日(水)

長野県の新公共支援事業と自然エネルギー初級講座

「門前商家ちょっ蔵おいらい館」で

持続可能な自然エネルギーの可能性について

情報を共有する会を開きました。

長野県庁から県民協働NPO課の高野さんが

長野県の新公共事業計画である

再生可能エネルギー事業構想について

概要を説明してくださいました。

そのあと、小田切隆一が火力や原子力の発電のしくみや

風力、太陽光、バイオマスなどの自然エネルギーの話をして、

参加者同士で意見交換をしました。

平日の昼間にも関わらず40名ほどの方が参加。

エネルギーへの関心が高まっていることが感じられました。

特に、鬼無里、大岡、中野など

自然のエネルギー資源が豊富な地に暮らしている方々の話は

リアリティがあって興味深かったです。

「長野が自然エネルギー先進県になるんだ~!」というムードを

もっともっと盛り上げたい。

この日をきっかけに、

エネルギー研究会を定期的に開催することにしました。

長野県の新公共支援事業と自然エネルギー初級講座

「門前商家ちょっ蔵おいらい館」で

持続可能な自然エネルギーの可能性について

情報を共有する会を開きました。

長野県庁から県民協働NPO課の高野さんが

長野県の新公共事業計画である

再生可能エネルギー事業構想について

概要を説明してくださいました。

そのあと、小田切隆一が火力や原子力の発電のしくみや

風力、太陽光、バイオマスなどの自然エネルギーの話をして、

参加者同士で意見交換をしました。

平日の昼間にも関わらず40名ほどの方が参加。

エネルギーへの関心が高まっていることが感じられました。

特に、鬼無里、大岡、中野など

自然のエネルギー資源が豊富な地に暮らしている方々の話は

リアリティがあって興味深かったです。

「長野が自然エネルギー先進県になるんだ~!」というムードを

もっともっと盛り上げたい。

この日をきっかけに、

エネルギー研究会を定期的に開催することにしました。

Posted by エネルギー研究会 at

◆2011年04月08日15:36

│これまでのエネ研